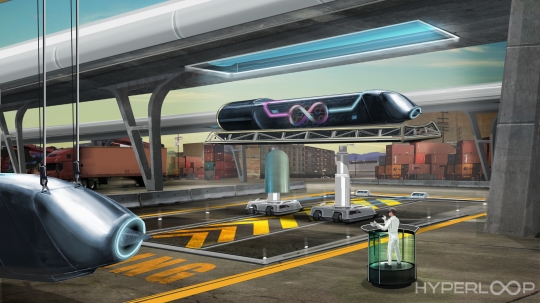

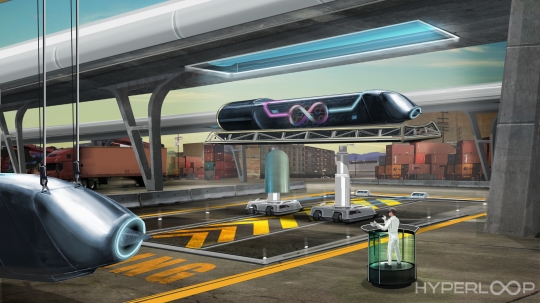

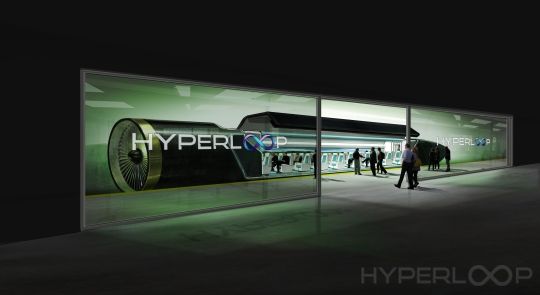

하이퍼루프 테크놀로지스(HT)'가 개발 중인 하이퍼루프 시스템의 터미널 모습. 지상에 건설된 철탑 위에 투명한 튜브를 올리고, 그 내부를 캡슐이 시속 1220km의 초음속으로 달리게 된다. 튜브 위에는 태양광 패널을 붙여 자체 동력을 확보할 수 있다. 값싼 건설비에 유지비도 거의 들지 않아 승객과 화물을 매우 저렴한 운임으로 운송할 수 있다. 사진=HT 제공

>

[메트로신문 송병형기자] 튜브 모양의 터널 속을 초음속으로 달리는 캡슐. 시속 1200km로 달리는 이 캡슐을 타면 서울에서 부산까지 불과 20분만에 돌파할 수 있다. 시속 600km의 벽을 넘어선 고속철도보다 빠르다. 유일한 초음속 여객기였던 콩코드가 퇴역한 뒤라 심지어 현재 운항 중인 여객기보다 빠르다. 하이퍼루프라 불리는 새로운 운송수단이다.

2013년 테슬라·스페이스X사의 엘론 머스크가 제안했던 꿈의 운송수단이 올해 마침내 현실화를 앞두고 있다. 성공한다면 말 그대로의 운송혁명이다. 미래의 운송수단을 두고 세계는 중국, 일본, 독일, 프랑스를 중심으로 고속철 경쟁에 몰입해 왔다. 이 같은 판세가 뒤집히는 것이다.

하이퍼루프 해저터널의 가상도. 태평양에 해저터널을 건설할 경우 서울과 뉴욕은 6시간 거리로 줄어든다. 현재 운항 중인 여객기로는 14시간이 걸린다. 사진=HT 제공

>

2년여 전 머스크는 진공에 가까운 튜브 속이면 공기저항이 거의 없어 최고 시속 6500km로 달리는 운송수단이 가능하다고 제안했다. 이 속도라면 태평양을 가로지르는 해저터널을 건설할 경우 서울에서 뉴욕까지 두 시간이면 갈 수 있다. 그는 굴착기술의 발달로 터널을 뚫는 비용이 고속철도 건설비의 10분의 1에 불과할 것이라고 했다. 게다가 화석연료가 아닌 태양광 발전이나 풍력을 이용할 수 있어 탑승비용도 기존 운송수단보다 저렴하다고 했다. 한 마디로 하이퍼루프는 그 어떤 운송수단보다 빠르고 저렴하다.

머스크는 전기차(테슬라)와 재활용로켓(스페이스X) 개발에 몰두하느라 하이퍼루프 프로젝트에 시간을 내지 못했다. 하지만 다른 혁신자들이 그의 빈자리를 채웠다. '하이퍼루프 트랜스포테이션 테크놀로지(HTT)'와 '하이퍼루프 테크놀로지스(HT)'가 주인공이다. 두 회사는 각각 미국 캘리포니아주와 네바다주를 무대로 하이퍼루프 개발 경쟁을 벌이고 있다. 두 회사 간의 경쟁은 올해 절정을 향해 달릴 전망이다. 실제 궤도를 건설해 하이퍼루프 시스템을 실험할 예정이기 때문이다.

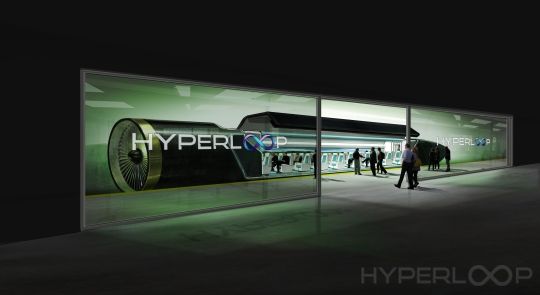

HT사의 하이퍼루프는 여객용과 화물용으로 나뉜다. 사진은 여객용 캡슐에 탑승 중인 승객들을 그린 가상도. 사진=HT제공

>

두 회사가 추진 중인 하이퍼루프는 당초 머스크가 생각했던 만큼의 속도를 내지 못한다. 하지만 시속 1200km를 넘는 속도는 지상 최초의 초음속 운송수단 시대를 열게 된다.

이 속도만으로도 캘리포니아주내 중심도시인 샌프란시스코와 로스앤젤레스 사이의 이동시간이 30분으로 줄게 된다. 600km의 거리가 지척으로 변한다. 이 프로젝트에 도전하는 곳은 HTT이다. HTT는 2018년 완공을 목표로 올해 두 도시 사이의 키 밸리 지역에 8km 길이의 하이퍼루프 시험 트랙 건설을 시작한다. 지상에 철탑을 세우고 미리 완성한 각각의 튜브 조각을 계속 이어 붙여 제작한다.

HTT의 프로젝트는 궁극적으로 키 밸리 시티라는 21세기형 도시와 연계될 계획이다. 키 밸리 시티는 100% 태양광 발전에 의지하는 에너지 자급자족형 도시다. 하이퍼루프도 마찬가지다. 튜브 위에 태양광 패널이 붙어 동력을 자체 생산한다. 미래형 도시에 걸맞는 이상적인 대중교통 시스템인 셈이다.

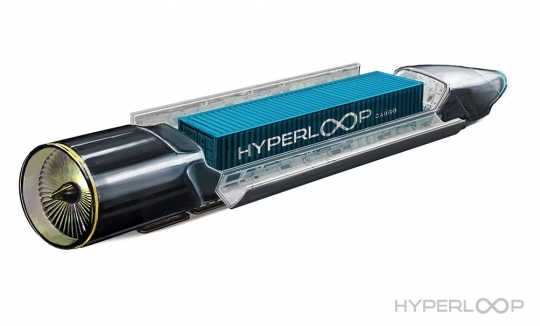

튜브 속을 달리는 캡슐의 가상도. 캡슐 앞 부분의 공기는 진공 상태에 가까워 공기저항이 사실상 거의 없다. 사진=HT제공

>

HT도 시험 트랙 건설을 올해 실시한다. 트랙의 길이는 3km 남짓으로 HTT보다는 짧지만 올해 4분기 완공 예정이어서 보다 주목을 받고 있다. 하이퍼루프가 현실적으로 가능한지 올해 판가름이 나기 때문이다.

HT는 네바다주 라스베이거스 북부의 에이펙스 산업공원에 트랙을 설치하고 그 동안의 기술개발 성과를 시험할 계획이다. 튜브 디자인과 제작, 캡슐 디자인과 동력 시스템, 캡슐을 튜브 내에서 띄우고 달리게 하는 부양 시스템 등이다. HT는 억만장자 벤처투자자 셰르빈 피셰바르가 설립에 참여한 만큼 풍부한 자금력으로 이 같은 기술들을 개발하고 있다.

두 회사가 하이퍼루프의 상업화를 주도하고 있지만 머스크도 완전히 손을 놓지 않았다. 머스크는 스페이스X를 통해 1.6km 길이의 시험 트랙을 건설 중이다. 또한 대학생을 대상으로 캡슐 디자인을 공모하고 올해 8월 실제 캡슐을 제작해 시험할 예정이다.

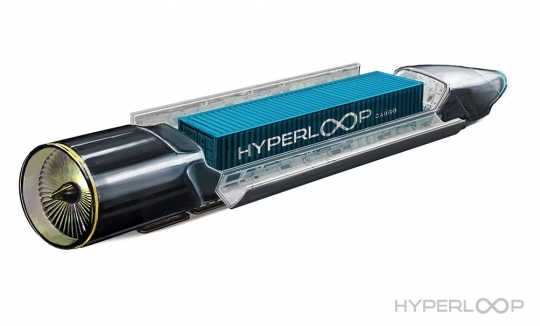

하이퍼루프는 튜브 내부를 진공 상태에 가깝게 만들어 공기저항을 줄여야 초음속 주행이 가능하다. 또한 캡슐을 튜브 바닥에서 띄워야 한다. HT의 경우 이를 위해 공기압축기와 공기베어링 부상 방식을 채택해 기술을 개발 중이다. HT의 하이퍼루프는 주행로인 튜브 내의 공기를 캡슐이 빨아들여 공기저항을 없애는 동시에 이를 추진력으로 사용한다. 빨아들인 공기 일부는 캡슐 바닥에서 뿜어지게 해 캡슐을 띄우게 된다. 캡슐은 여객용과 화물용이 있다. 사진은 화물용 캡슐의 모습. 화물 캡슐의 경우 길이가 약 21.5m로 약 12.2m 길이의 표준 컨테이너박스를 수납할 수 있다. 캡슐은 30t 가량의 화물을 싣고, 정지상태에서 1분 이내에 시속 1200km로 가속해 달릴 수 있다. 사진=HT 제공

>

올해 이처럼 하이퍼루프 트랙 실험이 잇따르는 이유는 하이퍼루프가 꿈이 아닌 현실이라는 점을 알리기 위해서다. 미 항공우주국(NASA)는 하이퍼루프에 기술적인 문제가 있다고 지적한다. 캡슐 전방의 공기를 효과적으로 뒤로 빼내지 못하면 캡슐이 강력한 공기의 저항을 받게 된다는 지적이다. 주사기를 밀면 저항이 생겨 뒤로 피스톤이 밀리는 것과 같은 현상이다. NASA는 머스크 등의 튜브 모델로는 이 저항을 상쇄하기 힘들다고 보고 있다. 머스크 등은 이 같은 회의적인 시각을 올해 실험을 성공시켜 사라지게 만들겠다는 의도다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr