[100세 시대 자산관리] 1%의 수익률이 성패 좌우

초저금리 시대…3대 연금·절세 금융상품 활용은 필수

전문가 "중위험·중수익 늘리고 지속적·분산 투자하라"

고령화 시대의 은퇴는 제2의 인생 서막을 의미한다. '행복한 노후'를 위해 노후자금의 중요성은 커지고 있지만 현실적으로 이에 충분히 대비하기란 쉽지 않다. 전문가들은 '저금리·저성장·고령화'라는 2저 1고 시대의 자산관리는 전략적으로 이뤄져야 한다고 조언한다.

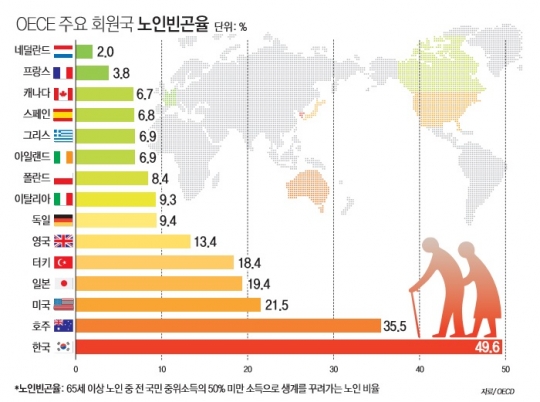

경제협력개발기구(OECD) 통계에 따르면 우리나라의 65세 이상 노인의 상대빈곤율은 49.6%로 OECD 가입국 중 1위다. OECD 평균(12.6%)보다 4배나 높은 수치로, 노인 2명 중 1명은 빈곤상태에 있음을 의미한다.

노인층의 빈곤과 고독은 경제적인 파산과 더불어 극단적인 선택을 불러온다.

실제 2014년 기준 우리나라의 노인자살률은 10만명 당 55.5명으로 전체 평균(27.3명)보다 2배 높다. 이 또한 OECD 평균(12명)을 뛰어 넘어 압도적인 1위를 차지했다.

◆고령화 속도 못 따라간 연금제도

우리나라 노인층의 가장 큰 문제는 기초연금 외에는 별다른 소득원이 없다는 것이다. 고령화 속도는 세계 최고 수준인데 연금제도는 뒤늦게 도입돼 노후준비 시간이 부족했다는 분석이 나온다.

우리나라는 지난 2000년 고령화 사회에 진입해 이르면 2018년 65세 이상 인구가 전체 7% 이상인 고령 사회, 이후 2026년 노인 인구가 20% 이상인 초고령 사회에 접어들 전망이다.

고령화 사회에서 고령 사회로 접어드는데 프랑스와 미국은 각각 115년, 73년 걸린 것과 비교하면 세계에서 유례가 없을 만큼 빠른 속도다.

우리나라에 노후소득을 보장하는 국민연금이 도입된 것은 1988년으로 개인연금은 1994년, 퇴직연금은 2005년에 도입돼 불과 10년 전 3층 연금보장 제도가 완성됐다.

반면 독일의 공적연금 도입 시기는 1889년, 영국 1908년, 미국 1935년, 일본 1942년 등으로 우리보다 50~100년 정도 앞서 있다.

이윤학 NH투자증권 100세시대연구소장은 "젊은 층은 3층 연금 관리만 잘 해도 노후대비 자산은 해결되지만 시간·경제적 여력이 없었던 중장년층은 더 오래 일하고 주택을 연금화하는 등의 방법을 강구해야 한다"고 설명했다.

◆저금리 시대…절세상품 최대 활용

국민연금연구원에 따르면 은퇴 후 노후에 필요한 최저 생활비는 부부기준 159만9100원, 개인기준 98만8700원이다. 그러나 지난해 말 기준 연금수급자의 평균 급여액은 1인당 33만7650원에 불과하다. 또 국민연금 보험료 체납자와 미가입자 등 국민연금 사각지대에 놓인 이도 전체 가입자의 25% 수준에 육박한다.

전문가들은 1%대 초저금리 시대에는 절세상품을 최대한 활용할 것을 권한다.

김경록 미래에셋은퇴연구소장은 "사회생활을 시작하면서부터 연금저축계좌에 가입, 10년 동안은 자산을 축적하고 이후 10~20년 동안은 '어떻게 불릴 것인가'를 고민하라"며 '연금저축'을 세제적격상품 1순위로 꼽았다.

연금저축상품은 연간 납입액의 400만원까지 연소득 5500만원 이하라면 16.5%, 5500만원 이상이면 13.2%의 세액공제를 받을 수 있다.

퇴직연금수령(예정)자가 개별적으로 금융기관에 설정할 수 있는 퇴직연금제도는 연금수령 전까지 과세가 이연되며 개인부담금 추가 납입 시 연간 700만원 한도 내에서 세액공제를 받을 수 있다.

김 소장은 "연금저축계좌에 400만원을 납입하고 개인퇴직연금계좌(IRP)에 300만원을 추가납입하면 연말정산을 통해 최대 115만5000원 세금을 환급받을 수 있다"고 조언했다.

◆노후자금, 어떻게 운용할 것인가

과거에는 노후자금을 모으는 데만 집중했다면 현재는 모으는 것 못지않게 '어떻게 운용하느냐'가 매우 중요해졌다. 지금과 같은 저금리 시대엔 1%의 수익률이 큰 차이를 낳기 때문이다.

실제 원금을 두 배로 불리는데 세후수익률 1% 연 복리로 운용하면 70년의 시간이 소요된다. 이를 2%로 운용하면 30년, 6%로 운용하면 12년으로 기간이 단축된다.

상황이 이러하다보니 투자시장에선 4~5%대 중위험·중수익 상품이 인기다. 젊은 층은 과감하게 고위험·고수익 상품에 도전하기도 한다. 하지만 수익이 클수록 그에 따른 위험도 커지는 법. 전문가들은 자신의 투자성향을 파악하고 국내와 해외, 주식과 채권 등의 자산에 골고루 분산 투자할 것을 권한다.

황재훈 유안타증권 장기자산관리파트장은 "시장이 어떻게 움직일지 알 수 없는 상황에서 한 쪽 시장에 집중 투자하는 것은 위험하다"며 "여러 곳에 분산 투자하고 주기적으로 시장 상황 및 수익률 등을 점검해 포트폴리오를 리밸런싱(재구성)하는 '부지런함'을 갖추라"고 조언했다.

김경록 소장도 "국내를 넘어 기술혁신에 따라 성장이 점쳐지는 글로벌 기업에 분산투자하라"며 "주식과 같이 원금손실을 염두에 둬야 하는 위험투자수단의 경우 조급함과 불안감으로부터 잘 훈련된 자산운용사(AM)와 자산관리사(PB)의 도움을 받는 것이 좋다"고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr