'한·미 자유무역협정(FTA)' 재협상이 되면 우리나라가 5년간 약 19조원에 달하는 손실을 입을 것이라는 전망이 나왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 후 미국 통상·경제정책의 변화에 적극적으로 대처한 중국·일본처럼 우리나라도 대응이 필요하다는 지적이다.

1일 외신과 경제부처에 따르면 트럼프 대통령은 취임 100일을 맞은 지난달 29일(현지시간) 한미 FTA를 비롯해 그동안 미국이 체결한 모든 무역협정에 문제가 없는지 전면 재검토하는 행정명령에 서명했다.

이에 앞서 트럼프 대통령은 지난달 27일 로이터통신과의 인터뷰에서 한미 FTA를 재협상(renegotiate)하거나 종료(terminate)하기를 원한다고 밝히면서 향후 미국이 어떤 식으로든 통상압박을 가해올 것으로 전망된다.

◆한미 FTA 재협상시 최대 19조 '손실'

한국경제연구원은 최근 '한·미 FTA재협상과 미·일 FTA의 경제적 파급효과 분석'이란 보고서에서 한미 FTA 재협상이 추진돼 재협상관세를 적용할 경우 5년간(2017~2021년) 자동차·자동차부품, 철강, 기계 산업의 수출손실이 최대 170억 달러(약 19조원)에 달할 것으로 전망했다.

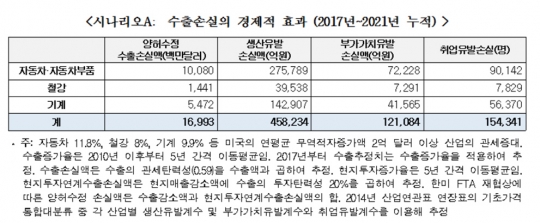

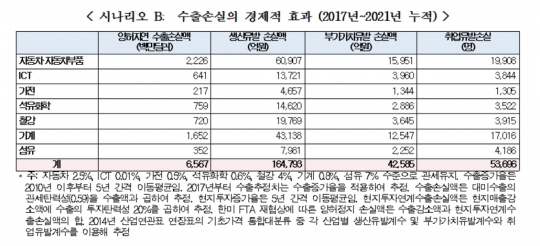

한경연은 한·미 FTA 재협상 수준을 무역급증 산업에 대한 재협상관세를 적용할 경우(시나리오A)와 중간단계 관세양허 수준으로 복귀할 경우로 나눠(시나리오B) 효과를 분석했다.

시나리오 A의 경우 수출손실 타격이 가장 큰 산업은 자동차산업으로, 2017년부터 2021년까지 5년간 수출손실은 101억 달러, 일자리손실 9만 명, 생산유발손실 28조원, 부가가치유발손실 7조원으로 예상됐다.

분야별로는 기계 산업의 수출손실액이 55억 달러로 자동차산업 다음으로 컸고, 이어 철강 산업이 14억 달러였다. 일자리 손실은 기계 산업 5만6000명, 철강 8000명 순으로 분석됐다.

시나리오 B는 향후 5년간 우리나라의 주요 7개 수출산업의 수출손실액이 66억 달러에 달할 것으로 추정됐다. 일자리는 5만4000개 감소하고 생산유발 손실액은 16조원으로 예상됐다. 수출손실이 가장 큰 산업은 자동차산업으로, 수출손실액이 22억 달러에 달했다.

◆미국 변화 신속 대처한 '중국·일본' 본받아야

코트라는 '트럼프 취임 100일과 미 통상·경제정책 평가 및 주요국 대응현황' 보고서에서 미국은 한미 FTA와 관련해 상이한 신호를 내보내고 있어 재협상 여부가 불확실하다고 봤다.

그러나 미국 보호무역주의로 인해 무역적자 규모와 고용유발 효과가 큰 자동차, 철강, 전기전자 산업 위주로 통상 압박을 가할 가능성은 높다고 전망했다. 이에 따라 한국에 대한 수입규제가 증가할 것으로 전망되는 만큼 우리나라 정부의 적극적인 대응이 필요하다고 강조했다.

세계 각국은 트럼프 대통령 취임 후 달라진 움직임에 대해 다양한 방식으로 대응하고 있다.

중국·일본 등 아시아 국가는 미국과의 통상마찰을 피하기 위해 미국의 정책기조에 순응하는 쪽이다. 중국은 미국에게 양국 통상협력을 위한 '100일 계획'을 제시해 환율조작국 및 관세보복을 피했고, 일본은 미국에 4500억 달러 규모의 투자, 70만개 일자리 창출을 공약한 '미·일 성장·고용 이니셔티브' 프로그램을 제시했다.

반면 유럽 및 북미 국가들은 미국 통상압박에 강경기조로 반박하고 있다. 유럽연합(EU)·독일은 미국이 수입관세나 국경조정세를 도입하면 세계무역기구(WTO) 제소 등 강력한 대응을 경고했다. 캐나다는 미국 유제품에 관세를 부과해 무역전쟁도 불사하겠다는 각오를 밝혔고, 스위스는 미국의 경고에도 불구하고 지속적으로 외환시장에 개입하고 있다.

윤원석 KOTRA 정보통상지원본부장은 "우리도 정부 차원에서 미국 통상정책을 면밀하게 모니터링하면서 중국·일본처럼 적극적으로 통상·경제협력 패키지를 제시해 미국 보호무역주의를 우회할 수 있는 현명한 대처전략이 필요하다"고 말했다.

최남석 전북대 교수는 "한·미 FTA 재협상 시 자동차, 기계, 가전 등 미국 현지직접투자를 확대하는 한국 다국적기업에게 미국 제조업 U-턴 기업에게 제공하는 세제혜택 및 규제완화를 동일한 수준으로 요구할 필요가 있다"고 주장했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr