2년 연속 역성장을 거듭하던 기업 매출이 지난해 소폭 반등했다. 1분기 국내총생산(GDP)도 6개 분기 만에 1%대로 올라섰다. 하지만 기업과 전문가들 모두 경기가 본격적으로 회복궤도에 접어들었다고 판단하기에는 이르다고 지적한다.

매출은 지난해 플러스로 돌아섰지만 매출 규모는 아직도 2012년 수준에도 못 미친다. 성장 회복세도 일부 기업에 그친다. 민간소비까지 여전히 미진한 수준이다.

전문가들은 경기가 아직 저점 상태에 머물러 있다며 정책적 모멘텀이 필요한 시점이라고 강조한다. 규제개혁 등 기업 친화적 환경 조성으로 경제 활성화를 통해 일자리를 창출하고, 내수 경기 회복에 집중한다면 경제성장률을 뒷받침하는 동력이 될 수 있다고 분석했다.

4일 한국경제연구원은 '한국 기업의 경영성과' 분석 보고서에서 우리 기업들이 '불황형 흑자'에서 벗어나는 모습이라고 밝혔다. 불황형 흑자란 원가절감으로 영업이익만 오르는 것을 말한다.

그러나 이를 추세적 반등으로 보기는 어렵다고 한경연은 진단했다. 매출 규모 자체는 아직도 2012년 수준에도 미치지 못하며, 우리 경제를 이끄는 제조·대기업의 매출은 여전히 줄어들고 있기 때문이다.

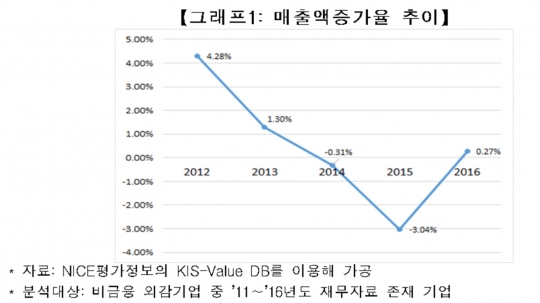

대표적 성장성 지표인 매출액증가율은 지난 2014 -0.31%, 2015년 -3.04%였으나, 2016년에는 0.27%를 기록하며 감소세가 멈췄다.

이에 대해 한경연은 "지난해 수출이 2년 연속 감소했던 것을 감안할 때 작년 우리 기업들이 선방한 것으로 볼 수 있지만, 이를 본격적인 경기회복으로 보는 것은 시기상조"라고 말했다. 증가율은 플러스로 돌아섰을지 모르지만, 수치(2016년 2250조원)를 놓고 보면 아직 2012년 수준(2291조원)도 넘어서지 못하고 있기 때문이다.

한경연은 성장성의 회복세이 모든 기업, 모든 업종에 걸치지 못하고 있다는 점도 지적했다. 기업규모별로 살펴보면 대기업(상호출자제한기업집단 소속기업)은 감소폭 자체는 줄었다. 하지만 여전히 마이너스 성장을 기록했으며(2015년 -6.24% → 16년 -0.77%), 그 외 기업은 증가세는 둔화됐으나 조사대상 전 기간 중 매출이 성장했다. 업종별로도 비제조업(2016년 2.93%)과 달리 제조업은 3년 연속 매출 감소세(2014년 -2.06% → 2015년 -4.63% → 16년 -1.67%)를 보였다.

수익성 지표인 매출액영업이익률은 2014년 이후 증가해 2016년에는 6%를 돌파했다. 한경연은 영업이익률 개선이 우리 기업들의 생존을 위한 자구노력과 유가 등 원자재 가격 하락이 맞물린 결과라고 분석했다. 실제로 2012년 83.43%였던 매출원가율은 2016년 80.11%로 꾸준히 하락했다.

한경연은 "지난해 우리 기업이 매출 감소를 멈춘 것은 다행스러운 일이지만, 아직 2012년 매출 수준을 회복하지 못하는 등 사실상 성장 정체 상태에 있다"며 "작년의 매출 반등이 추세적 변화로 자리매김할 수 있도록 규제개혁 등 기업 친화적 환경이 필요하다"고 말했다.

한국은행이 지난 2일 발표한 '2017년 1분기 국민소득(잠정)'에 따르면 우리나라의 1분기 경제성장률이 1년 반 만에 1%대를 돌파했다.

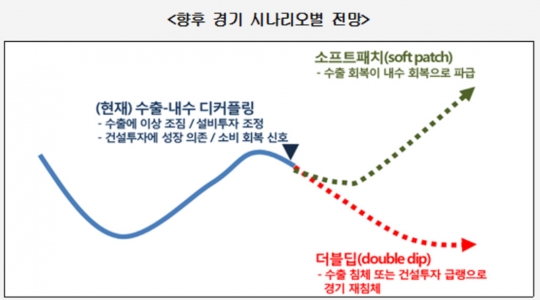

반도체 수출이 이른바 '슈퍼 호황'을 보이며 수출이 전기 대비 2.1%이 늘고, 건설투자도 6.8% 호조세를 보였다. 하지만 서비스업(1.7%) 생산 증가율이 최근 30분기 만에 최저률을 기록하며 경제성장의 큰 축인 내수는 부진이 지속되고 있다.

여기에 우리 수출을 이끌고 있는 반도체 수출 호황이 막바지에 접어들었다는 분석 속에 하반기 분양물량이 줄어들면 부동산 경기가 식을 수 있다는 우려도 제기된다.

주원 현대경제연구원 경제연구실장은 "최근의 경제성장률을 높이는 원인이 핵심지표인 민간소비가 아닌 주택시장 호조에 따른 건설투자에 기인하고 있다는 점에서 불안정성은 결코 과소평가될 수 없다"며 "만약 경기선도 부문인 수출에 문제가 생기거나, 건설투자가 그 성장력을 잃어버릴 경우 경제 상황이 다시 악화될 가능성도 있다"고 진단했다.

성태윤 연세대 경제학과 교수 "경기를 아직 회복세라고 평가하기는 이르고, 하강이 멈춘 상태라고 보는 게 적절하다"며 "추경과 같은 적극적인 재정정책으로 저소득층 지원이나 기업투자 유도 등 소비·투자에 직접적으로 연결되는 정책 지원이 필요하다"고 강조했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr