한국경제연구원은 8일 전경련 컨퍼런스센터에서 '사회이동성에 대한 진단과 대안 모색: 흙수저는 금수저가 될 수 없는가' 세미나를 개최했다./한국경제연구원

'금수저', '흙수저'로 구분되는 수저계급론이 최근 우리 사회의 주요 화두다. 수저계급론이 대두된 원인은 경제적 격차보다 청년 취업난과 학력·사회적 지위의 대물림 강화 등이 이유로 꼽혔다. 소득을 기준으로 했을 땐 우리나라의 계층 이동 가능성은 여전히 높다는 얘기다.

그러나 사람들은 사회경제적 기회 불공평, 기회불평등 등을 피부로 느끼며 계층간 이동기회의 감소가 크다고 느끼는 것으로 조사됐다. 이에 따라 경제적 분배를 넘어 주관적 계층의식 괴리를 좁히기 위한 정책적 노력이 필요하다는 주장이 제기됐다.

한국경제연구원은 8일 전경련 컨퍼런스센터에서 '사회이동성에 대한 진단과 대안 모색: 흙수저는 금수저가 될 수 없는가'를 개최했다.

기조발제자로 나선 박재완 성균관대 행정학과 교수(전 기획재정부 장관)는 "우리나라의 소득분배상태는 지니계수와 분위별 상대소득비중, 소득점유율, 상대빈곤율 등을 고려할 때 선진국 평균에 가깝다"고 주장했다.

박 교수에 따르면 2011년에서 12년까지 전체 가구를 대상으로 각 소득계층이 동일한 계층에 잔류할 확률을 추정한 결과, 저소득층의 경우 29.8%, 중산층 38.2%, 고소득층 32.0%로 나타났다.

그는 "분석결과와 같이 한국의 계층 이동 가능성은 여전히 높은 편이지만 외환위기 이후 계층 이동이 둔화되고 있는 것은 특히 고령층을 중심으로 빈곤이 고착화되고 있기 때문"이라고 설명했다.

특히 박 교수는 "수저론이 대두된 원인은 경제적 격차보다 청년 취업난과 학력·사회적 지위의 대물림 강화, 자격·면허 등 정부규제와 이에 편승한 기득권, 비교·쏠림 성향과 상대적 박탈감, 열악한 사회자본 등을 꼽을 수 있다"고 봤다.

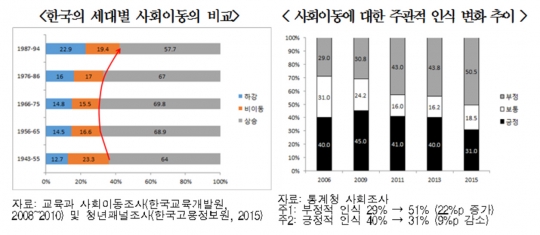

한준 연세대 사회학과 교수는 "세대별 사회이동 비율을 분석한 결과 20년 전에 비해 사회 이동률이 85%에서 81%로 소폭 감소한 것으로 나타났다"며 "문제는 주관적으로 느끼는 이동기회의 감소가 실제보다 더 크다는 점"이라고 말했다.

그의 분석에 따르면 1990년대의 청년층(1966년~75년생)에 비해 최근 청년층(1987년~94년생)은 부모보다 더 나은 직업을 얻는 상승이동 비율이 약 12% 포인트 줄어들었다. 반면 부모보다 더 못한 직업을 얻은 하강이동 비율은 약 8% 포인트 높아져 사회이동성은 부정적으로 변화했다.

그러나 통계청 조사에 따르면 상향 이동가능성에 대한 부정적 인식이 2015년을 기준으로 10년 전에 비해 22% 포인트나 증가(29% → 51%)했다.

한 교수는 "사회이동 가능성을 높이는 것은 사회 활력 제고와 사회 통합의 측면에서도 중요한 과제"라고 강조했다

이병훈 중앙대 사회학과 교수는 "우리사회의 기회불평등에 대해 부정적·비판적 인식은 계층지위나 차별경험 등의 요인에 영향을 받는 것으로 보인다"고 말했다.

이 교수에 따르면 본인과 부모세대의 주관적 계층지위가 낮고 차별·불이익 경험이 많으며, 젊은 연령층과 대졸 이상 고학력자일수록 기회불평등에 대해 부정적·비판적 인식이 더 높은 것으로 나타났다.

그는 "소득분배구조와 주관적 계층의식의 괴리를 좁히기 위한 정책적 대응책 마련이 시급하다"며 "젊은 층과 고학력자들의 부정적 인식을 완화하기 위해 양질의 일자리 창출대책과 주거·부채·문화생활 등 사회이행에의 생활지원대책, 노동시장과 교육현장에서의 기회·신분 차별 해소하는 고용-교육정책의 공공성 제고가 요구된다"고 주장했다.

이진영 한경연 부연구위원도 "한국의 소득이동성은 OECD 17개 회원국 중 8번째로 높다는 점에서 소득이동성은 상대적으로 낮지 않다"면서도 "수저계급론이 많은 사람의 공감을 얻고 있는 것은 소득분배정책에 대한 국민 체감도가 매우 낮다는 방증"이라고 주장했다.

이어 "소득차등적 복지정책을 통해 체감도를 높이고 공교육 정상화 등 교육·사회제도 개혁을 통해 소득이동성이 높은 사회로 나아가야 한다"고 강조했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr