#지난해 12월 말. 서울시 송파구에 사는 A씨는 카카오드라이버를 이용해 자택에 귀가하다 운전기사 부주의로 차량 접촉사고가 났다. A씨는 당시 카카오드라이버가 든 보험으로 차량파손에 대한 보험(대물) 처리를 신청했다. 그러나 보험금이 초과되는 금액에 대해 운전기사에게도 일부 부담금이 발생했다. 기사가 추가 부담금 납부를 거부하자 카카오드라이버 측은 "손 쓸 방법이 없다"며 모르쇠로 일관했다. A씨는 카카오드라이버의 운전기사와 법적 분쟁을 겪게 됐다.

카카오드라이버 등 O2O(온라인·오프라인 연계) 서비스가 급성장하고 있지만, 대리기사와 소비자 간 이같은 분쟁이 끊이지 않고 있는 것으로 나타났다.

A씨의 경우 "대리기사 부주의로 일어난 사고여서 부담금을 변상하라고 했지만 대리기사는 못하겠다고만 일관하고 있다"며 "카카오드라이버 측도 '합의하라'는 말만 되풀이하며 직접적으로는 손을 떼고 있어 일주일이 넘도록 고착 상태"라고 토로했다.

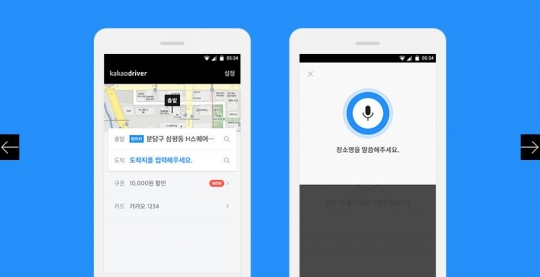

2일 관련업계에 따르면 지난 2016년 서비스를 시작한 카카오드라이버는 '카카오택시'와 같이 애플리케이션(앱)을 통한 기사 호출과 배차 서비스를 제공한다. 호출부터 결제까지 모든 과정을 앱을 통해 할 수 있어 편리함이 강점이다. 동부화재, KB손해보험과 손잡고 카카오드라이버 전용 보험 시스템도 구축했다.

카카오드라이버 등의 성장으로 카카오는 사업 집중을 위해 지난해 8월 택시·대리운전·내비게이션 등의 교통사업을 분리해 카카오모빌리티를 자회사로 설립했다. 지난해 3분기 기준 카카오드라이버의 누적 콜 수는 1900만, 가입자 수는 300만을 돌파했다.

문제는 보험 시스템 도입이 대리기사와 소비자 간에 발생하는 분쟁을 모두 해결하지는 못한다는 것이다.

지난해 10월 송희경 자유한국당 의원은 "한국소비자원으로부터 제출받은 자료에 의하면 사업자의 일방적 서비스 중단, 환급 거부 등 소비자에게 불리한 거래조건으로 인한 관련 분쟁이 지속되고 있는 것으로 나타났다"고 밝히기도 했다.

한국소비자원이 제출한 주요 피해사례를 보면, 소비자가 당한 모든 피해는 소비자가 직접 구제 해결을 나서거나 운전서비스를 제공한 대리운전기사에게 받도록 한 것으로 나타났다.

송희경 의원은 통신판매중개사업자에 소비자 분쟁의 처리에 일정 역할을 하도록 의무화하는 현행 '전자상거래법'을 위반했다고 지적한다.

카카오 드라이버 약관의 제20조 책임제한 조항을 확인해보면, "회사는 카카오드라이버 관련 가입된 보험약관에 명시된 보험한도 내에서 보험약관에 따라 책임을 부담하며 보험한도를 초과하는 손해에 대해서는 운송제공자가 회원 또는 제3자에 대한 책임을 직접 부담한다"고 적시돼 있다. 또 회원의 카카오드라이버 이용과 직접적으로 관련이 없는 분쟁에 관여하지 않는다고 나타났다. 보험금 추가 부담 등에 대해 카카오 측의 책임 중계 의무가 없는 셈이다.

이에 대해 카카오 측은 "사고의 경우 하나하나 규약을 가지기 보다는 보험에 따라 규약돼 있다"라며 "보험 상품 자체 유지 보수 등은 보험사와 협의할 부분"이라고 말했다. 또 "24시간 고객센터가 있고 법제적인 책임이 없어도 불만이 있다면 중간에서 양쪽 얘기를 듣고 협의하도록 도움을 주고 있다"고 강조했다.

현재 카카오 드라이버 대리운전 기사는 진입장벽이 낮다. 운전면허증만 소지하면 간단한 면접을 통해 선발돼 선발 방식을 개선해야 한다는 지적도 있다. 분쟁 발생 시 대리기사가 일방적으로 휴대전화를 차단할 가능성도 있다. 이 경우 피해는 온전히 소비자 몫이다. 다른 보험사 기록이나 관공서 기록을 볼 수 없어 대리운전 기사의 사고 기록을 모두 확인할 수 없다.

카카오 측은 이에 대해 "카카오드라이버의 경우 대리기사 평점이나 고객센터로 고객관리를 철저히 하고 있어 오히려 타 대리운전 업체에 비해 관리가 더 꾸준한 편"이라고 말했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr