"지난해 반도체 수출 호조를 경제회복으로 생각해서 안 됩니다. 제조업평균가동률은 최저수준인 71%까지 하락한 상황으로, 전반적인 경기불황을 간과한다면 과거 외환외기와 유사한 경제위기를 초래할 수 있습니다."

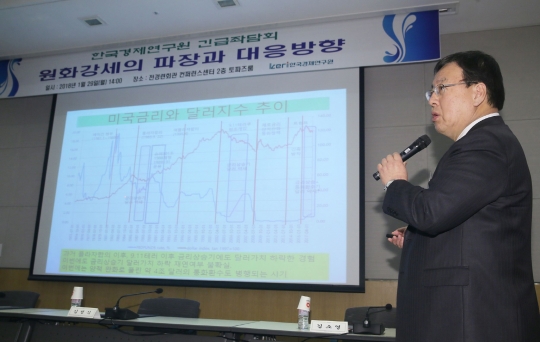

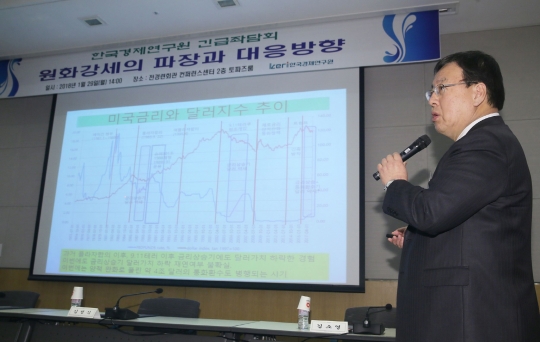

오정근 한국금융ICT융합학회장은 29일 한국경제연구원이 여의도 전경련 컨퍼런스센터에서 '원화 강세의 파장과 대응방향'이란 제목으로 개최한 긴급좌담회에서 이같이 주장했다.

한경연은 29일 전경련회관 컨퍼런스센터에서 '원화강세의 파장과 대응방향' 긴급좌담회를 개최, 오정근 한국금융ICT융합학회 회장이 주제발표를 하고 있다./ 한국경제연구원

좌담회에서 발표를 맡은 오 회장은 "지난 2014년 중반 이후 상승하던 달러-원 환율이 지난해 1월 1208.50원을 고점으로 지속적으로 하락했다. 최근에는 시장의 심리적 마지노선인 1050원 선도 위협하고 있다"고 지적했다.

그러면서 오 교수는 달러-원 환율이 큰 폭으로 하락한 결과 엔-원 환율도 하락했다고 설명했다. 이에 대해 그는 "한일 간, 한미 간 신뢰의 차이와 한일 간 통화정책의 차이에 따른 것으로 판단된다"고 설명했다.

그는 "지난 2012년 이후 엔-원 환율 하락은 한국수출 증가율을 둔화시켰다"면서 "지난해에는 반도체와 LCD 등의 일부 제품의 수출 호조와 세계 경제 회복으로 수출증가율이 큰 폭으로 신장됐으나 전반적인 경기불황을 보지 못하고 있다"고 지적했다.

이를 근거로 한국의 반도체 수출 호조에도 제조업 평균가동률이 최저 수준인 71%까지 하락하는 등 반도체를 제외한 대부분 제조업은 장기불황을 지속하고 있다고 설명했다.

그는 "2012년 이후 지속되고 있는 불황형 흑자를 제대로 파악해 대처하지 못할 경우 과거 1997년 외환위기 때와 유사한 처지에 놓일 것"이라고 우려했다.

오 교수는 원화 강세의 원인으로 ▲불황형 경상수지 흑자와 자본유입 지속 ▲미국 재무부 환율보고서의 관찰대상국으로 지정에 따른 정부의 외환정책 추진의 어려움 ▲트럼프정부 출범 이후 아메리카 퍼스트 통상환율정책에 따른 달러가치 하락 ▲한일 간 통화정책의 차이 등을 꼽았다.

그는 "미국과 일본은 양적완화(QE) 통화정책을 추진한 반면 한국은행은 단순히 금리 인하 정책에 머물렀다"면서 "현재 일본은 아베노믹스에 따라 금리를 제로 수준으로 유지해 엔화약세가 지속되는 반면 한국은 금리 인상으로 엔-원 환율 하락이 불가피한 상황"이라고 봤다.

이에 오 교수는 "규제개혁으로 투자를 활성화함으로써 불황형 경상흑자 폭을 축소하고, 대미 신뢰회복을 통해 환율 및 통화정책의 운신 폭을 넓히는 방안을 모색해야 한다"고 주문했다.

또 경상수지 흑자 발생시 공기업 대외채무 상환으로 종합수지 적정 수준 관리하고 거주자외화예금 운용폭 확대로 거주자외화예금 증가 유도해 외환시장 원화가치 절상압력 완화 할 것등이 필요하다고 덧붙였다.

이날 긴급좌담회에는 토론자로 참여한 김소영 서울대 교수, 김정식 연세대 교수, 채희율 경기대 교수들도 적극적인 외화 유동성 확보로 경제위기에 대비하고, 과도한 금리 인상이 경기침체를 초래할 수 있는 만큼 향후 신중하게 결정해야 한다는 의견을 제시했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr