"기업이 사회문제 해결에 앞장서야 기업 비용을 줄이고 가치를 창출한다. 또 공유가치창출(CSV)를 실천하는 수천개의 기업들이 있으면 우리 시대의 핵심 문제에 대한 실질적인 해결책이 나올 수 있다."(하버드 대학 마이클 포터 교수)

4차 산업혁명이라는 새로운 패러다임 속 신(新)기업가정신이 주목받고 있다. 창조와 혁신을 추구하면서도 사회적 책임을 다하는 신기업가정신의 필요성이 대두되고 있는 것이다.

기업가정신은 불확실한 상황에서 위험을 무릅쓰고 혁신을 통해 새로운 가치를 창조하는 사람을 말한다.

반세기 전 전쟁과 가난에서 경제 강국이 되기까지 우리나라를 만든 요인 중 하나가 기업가정신이라는 점에 이견은 없다.

우리나라는 제조업 중심의 2차 산업혁명과 인터넷 중심의 3차 산업혁명에서 고속 성장을 이뤘다. 그러나 과도한 노동에 대한 문제와 소득 불평등이라는 사회적 불만을 외면 체 성장에 치중하다 보니 경제·사회적 불만은 걷잡을 수 없을 정도로 커졌다.

올해 우리나라가 1인당 국민총소득(GNI)이 선진국 진입 기준인 3만 달러 돌파를 목전에 두고 있지만, 국민들의 경제생활 여건은 여전히 열악하다는 얘기다.

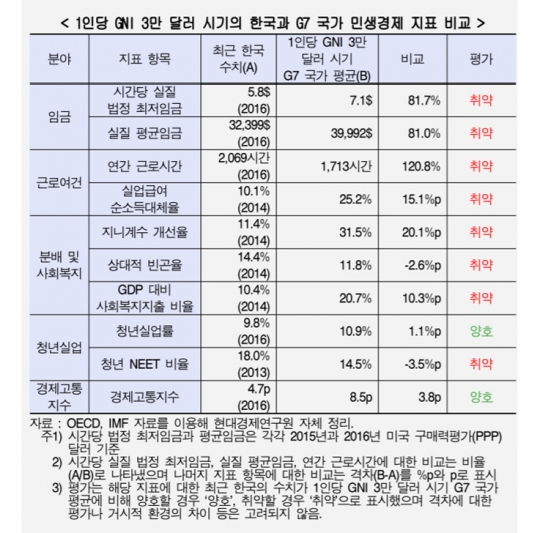

현대경제연구원의 '경제발전과 민생경제의 괴리' 보고서에 따르면 주요 7개 선진국(G7)이 1인당 GNI 3만 달러를 돌파했을 때의 임금, 근로여건, 분배 등을 현재의 우리나라 상황과 비교할 때 매우 취약한 것으로 나타났다.

근로자의 인간다운 생활을 보장하기 위해 국가가 정한 임금의 최저기준인 최저임금의 경우 1달러 이상 낮았다. 2016년 기준 한국의 법정 최저임금은 5.8달러지만, G7 국가들은 3만 달러를 달성한 시점에 7.1달러였다.

우리나라의 실질구매력 기준 평균 임금은 3만2399달러로, G7 국가들이 3만 달러를 달성한 때의 평균 3만9992달러와 비교시 81% 수준에 불과했다.

그러나 근로시간은 더 길었다. 2016년 기준 우리나라의 평균 연간 근로시간은 2069시간으로 G7 국가 평균인 1713시간보다 20.8% 많았다.

사회보장 역시 취약했다. 우리나라의 실업급여 순소득 대체율은 지난 2014년 기준 10.1%지만, 비슷한 경제력을 보였을 때의 G7 국가들은 25.2%였다. 같은 기간 사회적 불평등 지수를 나타내는 지니계수의 개선율도 우리나라는 11.4%지만, G7 국가 평균은 31.5%다. 상대적 빈곤율 역시 우리나라(14.4%)는 G7 국가 평균(11.8%)보다 2.6%p 열악했다.

전문가들은 기업이 이러한 불평등 문제를 계속해 외면하고 고속 성장에 치중하다 보니 4차 산업혁명 대응이 늦어졌다고 지적한다. 4차 산업혁명이란 미명 아래 사회·경제적 불평등을 계속해 외면한다면 사회적 갈등은 걷잡을 수 없고, 이들에 발목이 잡혀 4차 산업혁명에 선두자가 되기는 어려울 것으로 봤다.

이에 따라 마이클 포터 교수의 말처럼 단순한 기업의 이윤이 아닌 경제 가치와 더불어 사회적 가치에 포함한 신기업가정신으로 전환이 시급하다는 주장이다.

박희경 카이스트 부총장은 "우리나라는 한국전쟁 이후 2·3차 산업혁명이 동시다발적으로 진행되면서, 분배가 제대로 이뤄지지 않는 성장과정을 거쳤다"며 "4차 산업혁명에 올바로 대응하기 위해서 불평등을 해소하는 착한 산업혁명, 즉 성찰적 성장으로 전환해야 한다"고 말했다.

김수형 현대경제연구원 연구원은 "경제성장의 결실이 민생경제까지 파급될 수 있는 기업의 성장 모델의 구축이 필요하다"며 "지속해서 투자하고 복지정책에 대한 양적·질적 확대를 통해 소득재분배와 사회안전망 기능을 강화해야 한다"고 주장했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr