'5G 네트워크 구축을 해도 단말이 없으면 5G는 '그림의 떡'이 될 것이다'.

5G시대를 맞아 직접적인 수요를 창출할 단말기 개발도 좀 더 빨라져야 한다는 지적이다. 5G 상용화 시점을 내년 상반기로 잡은 이유도 5G를 지원하는 단말기와 칩셋이 나오는 시점이 빨라야 내년이기 때문이다. 이동통신사들이 수조원을 들여 5G 통신망 구축에 나서도 대중들이 서비스를 피부로 체감하기 위해서는 5G 장비·기지국과 통신을 주고받는 스마트폰이 나와야 한다.

◆5G 국제 표준 가닥…'망 보안'과 '안정성' 기술 개발도 '시동'

3일 글로벌 시장조사기관 IHS마킷에 따르면 5G는 2035년까지 12조3000억달러의 경제효과를 창출하고, 콘텐츠 및 애플리케이션(앱) 개발 등 연계 시장에서도 3조5000억달러의 생산 유발 효과를 낼 것으로 전망됐다.

이를 위한 5G 국제 표준도 가닥을 잡았다. 이동통신 표준화국제협력기구(3GPP)는 지난달 14일 미국 캘리포니아주에서 열린 무선총회에서 단독장비만으로 5G 서비스가 가능한 SA 규격을 공개해 1차 표준을 완성했다.

국내 이동통신사인 SK텔레콤과 KT도 총회에 참석해 5G 표준 완성에 힘을 보탰다. 양사는 이와 함께 미국 AT&T를 포함해 일본 NTT도코모 등 12개 통신사가 모인 글로벌 5G 통신사 연합체인 'O-RAN(Open Radio Access Network) 얼라이언스'에 이사회 멤버로 참여한다.

이날 SK텔레콤은 삼성전자와 국제 5G 표준에 부합하는 '5G 전용 교환기' 개발에 성공했다. 5G 전용 교환기는 5G기지국과 인터넷 서버 사이에서 무선 데이터를 나르는 역할을 한다.

이 같이 5G 기술표준 주도권을 확보하면 인공지능(AI), 자율주행차, 가상·증강현실(VR·AR) 등 차세대 산업 시장을 선점할 수 있다.

아울러 향후 5G 망을 통해 자율주행이나 바이오·생체 정보 등이 전달되기 위해서는 내·외부 해킹 우려를 최소화해야 한다. '망 보안'과 '안정성'을 동시에 갖춰야 하는 것.

SK텔레콤과 KT는 양자의 특성을 이용한 기술로 도청이 원천적으로 불가능한 '양자암호통신'연구에 뛰어들어 상용화를 코앞에 뒀다. 특히 SK텔레콤은 지난 2월 양자암호기업인 스위스 'IDQ'사를 인수해 원천 기술 확보 기반을 마련했다. 이와 함께 AI가 네트워크 이상 유무를 사전에 예측하고 문제점을 미리 해결하는 AI 네트워크 'TANGO(탱고)' 솔루션도 5G 네트워크에 적용할 예정이다.

◆5G폰 내년 상반기 나올까?…'中 굴기' 대응해야

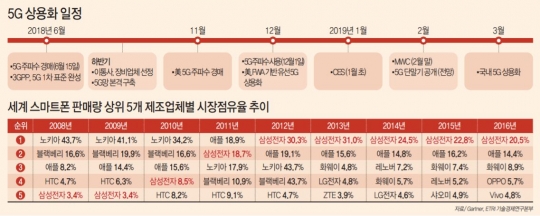

문제는 스마트폰 등의 단말이다. 업계에서는 5G 스마트폰이 내년 2·4분기 출시될 것으로 전망한다. 스마트폰의 보급률이 상승하고, 교체주기가 길어져 수요정체에 빠진 스마트폰 시장도 5G 단말이 등장하면 내년부터 숨통이 트일 것으로 예상된다.

시장조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)는 지난해 1%대 성장에 그친 스마트폰 시장 성장률이 내년에는 3.5%, 2020년 4.4%, 2021년 4.9%, 2022년 5.6% 등으로 점차 오를 것으로 전망했다. 2023년 예상 성장률은 4.1%로, 출하량은 18억6040만대가 될 것으로 내다봤다.

LG유플러스는 지난 4월 5G 디바이스 기술요구서를 디바이스 제조사인 삼성·LG전자에 배포했다. 5G 디바이스 기술요구서는 LG유플러스 통신망에서 단말을 사용함에 있어 최적화된 규격과 품질 기준 내용이 기술된 요구서다. LG유플러스는 디바이스 검수 기준을 마련하는 품질검증 표준화 국제기구인 'GCF(Global Certification Forum)'에 검수 기준 기고를 통해 단말 제조사가 원활히 스마트폰 출시를 준비할 수 있도록 지원할 계획이다.

삼성전자는 평창 동계올림픽 기간에 5G용 태블릿 단말을 선보인 바 있다. 다만, 스마트폰 칩셋 등 핵심 부품이 출시되는 시점이 미지수기 때문에 내년 상반기 단말 출시가 가능한지에 대한 우려도 있다.

기회를 잡기 위한 중국의 굴기도 무섭다. 중국 통신장비 화웨이도 내년 9월 5G 스마트폰을 출시해 단말기 분야도 선도하겠다는 의지를 내비쳤다. 미국 퀄컴의 스티브 몰렌코프 최고경영자(CEO)는 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 5G 시대가 개막되면 중국의 정보기술(IT) 기업들이 글로벌 스마트폰 업계의 정상권에 올라갈 것이라고 전망하기도 했다.

업계 관계자는 "기존 대기업 중심의 이동통신 단말, 기지국 장비 구조를 깨고 중국 등 후발국가의 추격에 대응할 수 있는 중소기업 중심의 국내 이동통신 신산업 생태계 육성이 필요하다"고 말했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr