'킹덤', 'YG전자', '옥자', '범인은 바로 너'….

최근 인기몰이를 하고 있는 이들 영화, 예능 등의 공통점은 넷플릭스의 자체 제작 콘텐츠라는 점이다. 190여 개국에서 연매출 약 13조 억원을 기록하고 있는 넷플릭스가 그간 부진했던 한국시장에 자체 제작 콘텐츠를 무기로 본격적으로 뛰어들었다.

그런데 이같은 넷플릭스의 무차별 공략속에서 속이 타들어가는 이들이 있다. 바로 국내 이동통신사들이다. 넷플릭스 이용자 급증으로 트래픽이 늘어나 망 투자를 해야하는 상황에 처했지만, 넷플릭스가 망 이용료에 대해선 '모르쇠' 전략으로 나서고 있기 때문이다.

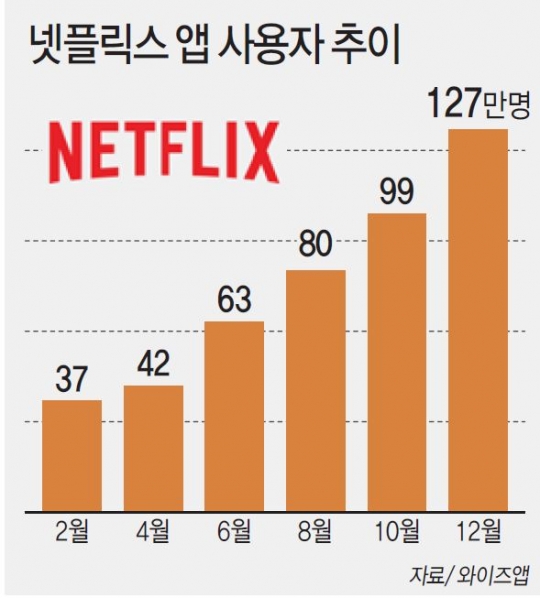

7일 앱·리테일분석업체 와이즈앱에 따르면 지난해 한국 안드로이드 스마트폰에서 넷플릭스 이용자는 1년 동안 274% 늘어났다. 지난해 1월 34만명이던 넷플릭스 앱 이용자가 매달 증가해 12월에는 127만명으로 1월 대비 274% 증가한 것이다. 아이폰까지 포함하면 실제로는 이보다 더 많은 이들이 이용하고 있는 것으로 추정된다.

넷플릭스는 국내 이용자의 입맛에 맞는 콘텐츠 제작으로 특히 젊은 이용자들을 끌어들이고 있다. 20·30대 넷플릭스 유료 이용자는 70%에 달한다. 월 결제 금액만 117억원에 달하는 것으로 알려졌다.

갑작스레 증가한 넷플릭스 트래픽 급증 여파는 국내 사업자에게 돌아갔다.

KT는 이날 "넷플릭스 망 증설을 이달 중 계획하고 있다"고 밝혔다. 규모와 구체적인 일정은 현재 수립 중이다. 이미 SK브로드밴드는 지난달 25일 해외망 용량을 50기가비피에스(Gbps)에서 100Gbps로 두 배 증설한 바 있다. 화질과 속도가 떨어진다는 가입자들의 항의가 빗발쳐서다. 넷플릭스의 풀고화질(HD)급 영상 시청에는 최소 5메가비피에스(Mbps), 초고화질(UHD)은 25Mbps의 인터넷 속도가 필요하다.

이동통신사들이 망 트래픽 용량을 증설하려면 많게는 수 십억원이 든다. 돈은 이동통신사가 들이는데 반사수익은 화질과 속도가 증가한 넷플릭스가 받게 된다. '재주는 곰이 부리는데 돈은 왕서방이 받는다'는 지적이 나오는 이유다. 넷플릭스는 홈페이지를 통해 각 국가별로 넷플릭스 속도 그래프를 공개한다. 각 국가 통신사를 향해 은근히 압박을 하는 셈이다.

해외 망 증설보다는 본질적으로 데이터를 미리 저장해두는 지역 서버인 '캐시서버'를 구축하는 방안도 대안으로 제시된다. 다만, 캐시서버를 둬도 넷플릭스가 망 이용대가를 지급하지 않을 가능성이 많다.

이는 글로벌 소셜네트워크서비스(SNS) 페이스북과도 상반된 행보다. 페이스북은 국내 진출 이후 처음으로 SK브로드밴드에 망 사용료를 내기로 했다. KT와도 계약을 연장하면 한 국가에서 2개 통신사에 망 사용료를 지급하는 드문 사례가 될 것으로 보인다. 그간 불거진 역차별 이슈의 실마리를 풀 수 있는 선례이기도 하다. 네이버, 카카오 등 국내 사업자는 연간 수 백억원 대의 망 사용료를 낸다.

반면, 글로벌 사업자는 국내 통신망을 공짜로 쓰고 있어 '무임승차'를 하고 있다는 지적을 받아왔다. 넷플릭스의 경우 LG유플러스의 인터넷TV(IPTV) 셋톱박스를 활용해 콘텐츠를 지급한 이후 망 사용료 지급 불가 입장으로 돌아선 것으로 전해졌다.

이동통신사는 속이 탈 수밖에 없다. SK브로드밴드는 지난달 지상파 방송사와 손잡고 온라인동영상서비스(OTT) 통합을 추진하며, 넷플릭스에 '맞불'을 놓은 바 있다. LG유플러스의 경우 넷플릭스와 손을 잡았지만, 망 사용료를 받고 있지 않다.

업계에서는 국내에서 유의미한 매출을 올리는 글로벌 정보기술(IT) 기업도 이에 맞는 책임을 져야 한다는 목소리가 나온다.

미디어미래연구소 노창희 박사는 "망 이용대가는 사업자 간의 사적 계약 문제로 정부가 강제할 수는 없어 어려운 문제지만 새 원칙이나 룰을 세워야한다"며 "글로벌 사업자가 국내에서 높은 매출을 올리고 있다면 그에 부합하는 책임을 지는 측면에서 망 이용료를 내야 한다"고 말했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr