분쟁조정위원회, 6개 금융사에 ‘착오에 의한 계약취소’ 결정

펀드 시행사 부실 등 투자금 회수 못하는 구조

독일 헤리티지 펀드를 판매한 국내 금융회사들이 4300억원의 투자 원금 전액을 반환하게 됐다.

금융감독원은 지난 21일 금융분쟁조정위원회(분조위)를 열고 신한투자증권 등 6개 금융사가 판매한 독일 헤리티지 펀드와 관련한 분쟁 조정 신청 6건에 대해 착오에 의한 계약 취소를 결정했다고 22일 밝혔다.

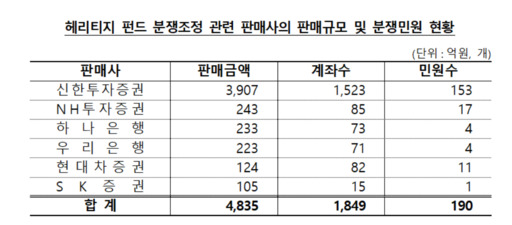

착오에 의한 계약취소가 적용되면 계약 자체를 무효로 보기 때문에 판매사들이 펀드 원금을 100% 반환해야 한다. 헤리티지 펀드 판매규모는 현재 신한투자증권이 3907억원 규모로 가장 많다. NH투자증권, 현대차증권, SK증권, 하나은행, 우리은행 등은 200억~100억원대로 그 뒤를 이었다.

독일 헤리티지 펀드는 독일 기념물 보존 등재 부동산을 주거용 건물 등으로 리모델링하는 사업에 브릿지론 형태의 대출을 실행하는 방식의 펀드다. 그러나 해외 시행사의 사업중단 등으로 인해 지난 2019년부터 환매가 중단돼 4746억원이 미회수 상황에 놓였다. 금감원에 접수된 분쟁조정 요청 건수는 6개사에 190건이다.

분조위는 해외 운용사가 중요한 부분에 대해 거짓 또는 과장되게 상품제안서를 만들었고 6개 금융사는 계약 체결 시 상품제안서에 따라 독일 시행사의 신용도와 재무 상태가 우수하다고 설명해 투자자의 착오를 유발했다고 판단했다.

◆ 금감원 "알았다면 가입하지 않았을 것"

김범준 금감원 소비자권익보호 담당 부원장보는 이날 열린 헤리티지 펀드 분쟁조정 브리핑 질의응답에서 "계약체결 시점에 상품제안서에 기재된 투자계획대로의 투자가 사실상 불가능함에도 신한투자증권 등 6개 금융회사는 상품제안서 등을 통해 독일 시행사의 사업이력, 신용도 및 재무상태가 우수해 계획한 투자구조대로 사업이 가능하다고 설명해 투자자의 착오를 유발한 것으로 인정된다"고 밝혔다.

이어 김 부원장보는 "이런 상품 구조에 따라 투자금 회수가 불가능하다는 것을 알았다면 누구라도 이 상품에 가입하지 않았을 것으로, 법률행위의 중요부분에 해당한다"며 "일반 투자자인 신청인이 독일 시행사의 시행능력 등에 대해 직접 검증할 것을 기대하기 어려운 점 등을 고려할 때 일반 투자자에게 중과실이 있다고 보기는 어렵다고 판단했다"고 설명했다.

윤덕진 분쟁조정3국장도 "국내와 달리 시공사의 책임준공 없이 시행사가 모두 감당하는 구조"라며 "분양률 65%를 달성하고 30% 선분양이 되더라도 5배 수익이 나야 원금 보장이 가능해 애초에 목적을 달성할 수 없었다"고 지적했다.

윤 국장은 이어 "사실관계 확인 과정에서 헤리티지펀드가 과장된 구조, 편입 기업의 재무상태 자본잠식, 불가능한 후순위 등 애초에 수익을 낼 수 없는 구조라고 확인이 되기는 했으나 그렇다고 이를 '사기'라고 단정하기는 어렵다"면서 "사기 판매 가능성을 배제할 수는 없지만 사기는 투자자들을 속이겠다는 '고의'를 입증해야 하는데 시행사 고의를 입증하는 건 불가능하기 때문에 '착오 취소'로 접근했다"고 설명했다.

◆분조위, 금융사에 투자금 전액 반환 권고

헤리티지 펀드 판매사들은 시행사인 헤리티지사가 현지 톱5 시행사라고 설명했으나, 실제로는 사업 이력 및 기업평가 내용 등이 검증되지 않은 등 사업 전문성이 확인되지 않았다.

또, 판매사들의 설명과는 달리 투자금 회수구조의 실현 가능성도 작았다. 펀드 판매사들은 헤리티지 펀드를 통해 부동산 매입 시 시행사가 매입금액의 20%를 투자하고, 분양률이 65% 미만이면 은행 대출을 통해 상환할 것이라고 설명했다. 또, 인허가·분양과 무관하게 시행사의 신용으로 상환한다고 고지했다.

이에 따라 분조위는 계약의 상대방인 신한투자증권 등 6개사에 헤리티지 펀드 판매계약을 취소하고 투자원금 전액을 반환하도록 권고했다.

금감원은 조정이 성립되면 나머지 투자자에 대해서는 분조위 결정내용에 따라 조속히 자율조정이 이뤄지도록 할 계획이다. 조정절차가 원만하게 이뤄진다면 투자원금 반환 규모는 약 4300억원(일반투자자 기준)에 달한다.

금감원 관계자는 "투자 원금의 전액 반환이지만 4300억원만 돌려주게 되는 것은 분조위 조정 대상에서 전문 투자자들은 제외했기 때문"이라며 "전문 투자자들은 어느 정도 이 문제를 미리 파악했을 것으로 볼 수 있다"고 말했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ Metro. All rights reserved. (주)메트로미디어의 모든 기사 또는 컨텐츠에 대한 무단 전재ㆍ복사ㆍ배포를 금합니다.

주식회사 메트로미디어 · 서울특별시 종로구 자하문로17길 18 ㅣ Tel : 02. 721. 9800 / Fax : 02. 730. 2882

문의메일 : webmaster@metroseoul.co.kr ㅣ 대표이사 · 발행인 · 편집인 : 이장규 ㅣ 신문사업 등록번호 : 서울, 가00206

인터넷신문 등록번호 : 서울, 아02546 ㅣ 등록일 : 2013년 3월 20일 ㅣ 제호 : 메트로신문

사업자등록번호 : 242-88-00131 ISSN : 2635-9219 ㅣ 청소년 보호책임자 및 고충처리인 : 안대성